9c508fcd-e312-4ebe-a6b7-54b34acccc04.jpg)

9c508fcd-e312-4ebe-a6b7-54b34acccc04.jpg)

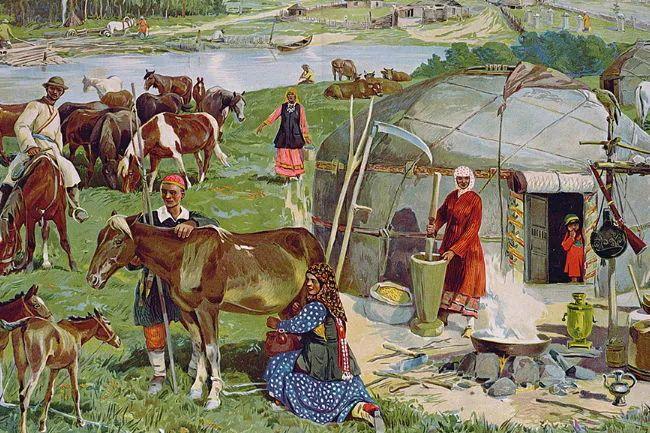

开启呼伦贝尔大草原之行的第一件事,就是品尝内蒙古特色美食。

在被草原包围的城市或者小镇上,都有正宗的蒙餐。提到蒙餐,或许我们第一个想到的是滋滋冒油的烤羊腿和羊肉串儿。其实,几天行程下来,最让人难以忘怀的还是内蒙古锅茶。

内蒙古锅茶更准确的说来是锅奶茶,跟我们传城市里喝的“一点点”奶茶可不一样。别看它其貌不扬,在一锅热腾腾的奶茶里,翻滚着的是几百年来的经济文化融合,也是草原上风土人情的一个缩影。

也许是因为每天都会将肉食、锅茶当做主食和汤的原因,味蕾和胃都熟悉了这种有点原始的搭配,竟然有种上瘾的感觉,连口腔牙齿都喜欢上了咀嚼肉的快感以及奶茶汤溜牙缝的柔情。

蒙古包里必备锅茶

内蒙古奶茶先用敲碎的砖茶加当地奶牛新鲜挤出的醇浓牛奶将奶茶熬好,然后在铁锅里把黄油化开,依次加入炒米、风干肉、奶酪、奶皮子等,炒出香气后,倒入已经熬好的奶茶,待煮沸后,表层泛起浓密的泡沫和一层厚厚的奶皮,就可以继续边煮边喝了。

奶茶中的炒米和牛肉干也是可以吃的,越往后炒米和奶皮泡的越软,变得很有弹性并散发浓浓奶香,而牛肉干又特别酥烂,味道口感越来越好。

喝的时候,将奶茶盛在碗中,可根据喜好加入盐巴或者白糖。

咸奶茶?你没听错。当地人喜爱在奶茶中加盐,而加糖大多是为了满足外地游客饮食习惯的喝法。

没想到除了豆腐脑,奶茶竟然也有甜咸之争。

和当地人边喝边聊之后,得出了“咸奶茶”诞生的几个原因:

第一,草原水源是稀缺资源,没有自来水的时候,水质较差有怪味,放盐可以盖住味道;

第二,游牧民族以肉食为主,容易高血糖,奶茶能助消化、分解脂肪,如果这时候喝甜奶茶就太腻了,所以加盐;

第三,内蒙古一年之中寒冷气候居多,马背上的民族长期迁徙跋涉,喝咸奶茶有助于补充营养和体能;

最后,内蒙古地区食盐产地众多分布广泛以池盐和土盐为主,就地取材,取之不尽。

草原上并不产茶,茶却与内蒙人的生活结下了不解之缘。

陆游在《南唐书·契丹传》 中有这样的记录:“契丹主耶律德光及其东丹王, 各遣使以羊马入贡。别持羊三万口,马二百匹采鬻,以其价市罗纨茶药。”

自耶律德光时代起就大批量的购买茶叶,可想而知,十世纪之前,契丹民族就已开始用茶做为饮品之一。

而茶药中的“药”字,似乎也暗示着起初牧民们喝茶更多的是出于一种生理需求,和中原人将饮茶看做一种风雅不同。

也难怪古代他们时常会用良马这种战略资源来和汉族人交换茶叶。而销往边区之茶,以黑茶砖茶为主,因此延用下来。

满洲里市博物馆里存放的古老茶壶

茶文化传入大草原以后,逐步融入了大草原上独特的自然环境和人文环境。

竞凡先生在《历代汉番茶马互市考》一文中说:“番人夙以游牧渔猎为主,故其食料多属肉类,必以植物性食料以资调解。”

《明史·食货志》云:“番人嗜乳酪,不得茶则因以病。”

说的就是茶叶的功能恰好能弥补了游牧民族饮食结构中缺少的环节。如果不经常喝茶,就容易生病。

由此是否可以说明内蒙奶茶才是所有奶茶中的鼻祖?

内蒙奶茶多采用砖茶熬制,砖茶中含有较丰富的营养成份,最主要的是维生素和矿物质,另外还有蛋白质、氨基酸、糖类物质等。

而煮制奶茶,还有一个好处体现在卫生方面。饮用滚开的奶茶,可以杀灭细菌,也就减少了肠道以及血液寄生虫感染的机会。饮茶,改变了游牧民族喝冷水的习惯。

一锅浓缩着古老养生方式的奶茶就这样成了蒙古族人的一种生活习惯,当奶茶融入生活之后至今,蒙古族人“一日三次茶”,以茶代饭,更 “不可一日无茶”。

每日清晨起来,主妇们先煮上一锅咸奶茶,供全家整天喝。早茶后,将其余的咸奶茶放在微火上暖着,以便随需随取。通常一家人只在晚上放牧回家后才正式用一餐,但早、中、晚三次喝咸奶茶一般是不能少的。

如果晚餐吃的牛羊肉,那么,睡觉前全家还会喝一次茶。至于中、老年男子,喝茶的次数就更多。

肉食配奶茶,是当地常见的吃法

当你走进牧民的蒙古包,一碗热腾腾、香喷喷的奶茶便有主妇捧献于你座前。在城市和村庄里,一间间奶茶馆生意也非常红火,虽叫奶茶馆,却相当于饭店,装修独具民族特色。

草原上的秋冬来得特别早,加上前几日大雨,晚上气温降至个位数。在凛冽的寒风中走入蒙古包或是奶茶馆,喝上一锅奶茶,又温暖如初,真的是从嘴暖到胃,全身都热乎乎的,特别舒服。

平日出行有随身带家乡茶叶的习惯,虽于草原之上的帐篷屋里,看着蓝天白云、牛羊成群,品着一泡功夫茶是非常惬意的事儿,但由于当地水源的欠佳,反倒喝不出自家岩茶的味儿了。反倒是蒙古奶茶,却成了每天必喝的饮料。

苦寒之地,甜味略显轻薄,惟有醇厚浓郁更得人心。那就入乡随俗吧,这蒙古族的文化呀,还得你在茶中慢品!